水抜き(みずぬき)とは、機械や設備などを長期間使用することにより、たまった水を排水する作業のことである。

本記事では、寒冷地において、低温による水道管などの凍結や破損を予防するために、あらかじめ水道管の水を抜いて空にしておく対処の水抜きについて記述する。この作業は地域によっては水落とし(みずおとし)ともいう。

概要

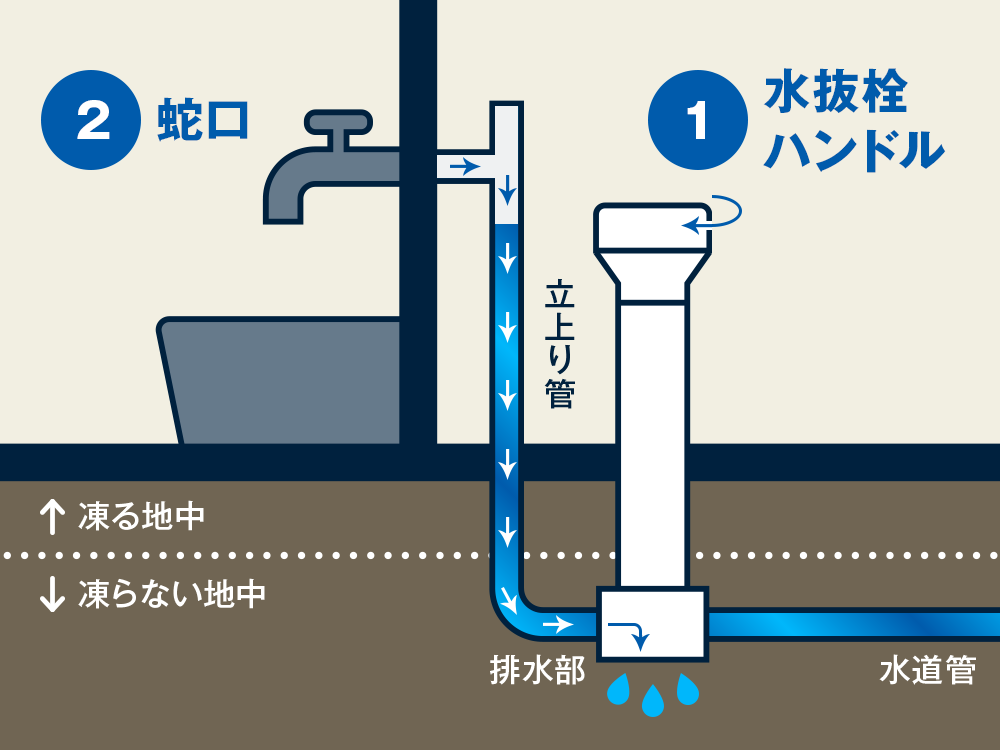

寒冷地では、冬期(特に12月から2月にかけて)において、気温の低下に伴い、水道管の凍結による断水や、管の破損による漏水などを防止するため、あらかじめ管内の水を抜いておくこと(水抜き)により破損等を防止している。寒冷地では手動または電動の水抜栓と呼ばれるものを設置する凍結回避方法もある。 水道管が破損して、漏水した際には、自宅のみならずアパートなどの集合住宅の場合は階下の部屋にも被害をもたらす場合があり、自宅の修繕費だけではなく多額の損害賠償を行うこともある。

凍結に注意が必要な状況

凍結に注意が必要な状況は次の通りである。

- 外気温がマイナス4度以下になったとき。

- 就寝中や旅行で家を留守にするなど、長時間水を使用しないとき。

- 「真冬日」(一日の最高気温が摂氏0度未満の日)が予想されるとき。

- 日中の気温が低く帰宅時間が、遅くなりそうなとき。

水抜き方法

- 水抜き栓による水抜きを行う。(手動式と自動式がある。)

- 設置してある水回りの蛇口を閉める。

- 水抜き栓を閉める(手動式)、自動水抜き装置の電源をONにする。(自動式)

- 蛇口をすべて開け水を出し切る。(空気入れ蛇口がある場合は、これを開ける。)

- 冷え込みが厳しい、長期不在などの際にはボイラーや水洗トイレなども水抜きが必要である。トイレは、臭気逆流防止のためU字構造になっているため、トイレ用の不凍液を充填する。

- 残り水が出なくなるのを確認して、蛇口と空気入れ蛇口をすべて閉める。

- 給湯設備(給湯器、ボイラー、電気温水器等)や、トイレのウォシュレット等の主電源は切らない。家の電源ブレーカーも落とさない。

- 建物の構造や、電気ヒーターなどにより凍結対策をとっている場合などにより水抜き方法や必要が無いなど異なる場合もある。

- 給水開始には、すべての水栓が閉まっているのを確認してから、水抜き栓を開けてから蛇口を使用する。(空気入れ蛇口がある場合は、閉まっていることを確認する。)

その他

- 換気口を完全に閉じ、床下に冷たい風が入らないようにすることも重要。

- 居住住宅の構造に応じて、万が一の際に必要な保険に加入しておくことも重要。(火災保険、賠償責任保険等)

脚注

関連項目

- 排水

- 排水設備

- 水道管#水道管の凍結

外部リンク

- 寒冷地における給水用具の凍結防止対策 水抜き装置の設置からメンテナンス方法まで - 寒冷地給水技術協会