藤原 為頼(ふじわら の ためより)は、平安時代中期の貴族・歌人。藤原北家良門流、刑部大輔・藤原雅正の長男。官位は従四位下・摂津守。紫式部の伯父にあたる。

経歴

安和2年(969年)円融天皇の践祚に伴って師貞親王が立坊されると、春宮少進に任ぜられる。のち春宮権大進として引き続き師貞親王に仕える一方、安芸権守・丹波守と地方官を兼ねた。またこの間、安和2年(970年)に従五位下、天元3年(980年)に従五位上と昇叙されている。

永観2年(984年)に師貞親王が即位(花山天皇)すると、寛和元年(985年)正五位下、寛和2年(986年)従四位下と急速に昇進する。しかし、同年6月に発生した寛和の変により花山天皇が退位・出家すると、以降の昇進は停滞した。

長徳2年(996年)太皇太后宮大進に任ぜられ、太皇太后・昌子内親王に仕えた。長徳4年(998年)卒去。

勅撰歌人として『拾遺和歌集』(5首)以下の勅撰和歌集に11首が入集。家集『為頼集』がある。

官歴

注記のないものは『為頼集』による。

- 安和2年(969年) 8月13日:春宮少進(春宮・師貞親王)

- 天禄元年(970年) 正月7日:従五位下(春宮御給)。12月16日:安芸権守

- 天延元年(973年) 10月18日:春宮権大進

- 天元元年(978年) 2月2日:左衛門権佐

- 天元3年(980年) 正月7日:従五位上(佐功)

- 寛和元年(985年) 正月21日:丹波守。11月20日:正五位下

- 寛和2年(986年) 10月10日:従四位下(造東大寺石功)

- 正暦3年(992年) 12月5日:摂津守

- 長徳2年(996年) 3月14日:兼太皇太后宮亮(太皇太后・昌子内親王)

- 長徳4年(998年) 日付不詳:卒去

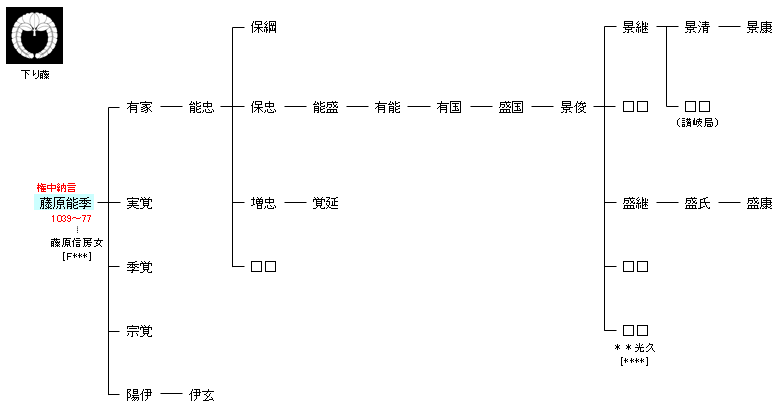

系譜

- 父:藤原雅正

- 母:藤原定方の娘

- 妻:上毛野公房の娘

- 男子:藤原伊祐

- 生母不明の子女

- 男子:藤原脩政

- 男子:藤原良道

- 男子:藤原景頼

脚注

参考文献

- 『尊卑分脈 第二篇』吉川弘文館、1987年

- 『日本人名大辞典』講談社、2001年