塩飽勤番所(しわくきんばんしょ)は、香川県丸亀市本島にある塩飽諸島の旧政庁。現在では塩飽水軍の歴史を展示した資料館になっている。

概要

塩飽諸島は江戸時代に人名(にんみょう)と呼ばれる幕府の御用船方の集まりによって自治が許されており、その中から選ばれた年寄がこの勤番所において政務(島務)を行った。島務は、はじめごろ年寄りの自宅で行われたが、寛政9年(1797)に宮の浜に設置された勤番所で行うようになった。

建物は寛政10年(1798年)に建築された歴史あるもので、万延元年(1860年)に改築された後、旧本島村役場等に利用された。跡地は「塩飽勤番所跡」として昭和45年(1970年)に国の史跡として指定された。建物は史跡指定の後に全面改修を行い改築前の姿に復元され、現在は資料館として公開されている。

敷地は約42メートル四方で、周りは土塀で囲まれている。南面する長屋門には番人部屋が付設し、主屋は入母屋造りで、詰め所は裏にあり、北西部の中庭には朱印庫が建てられている。

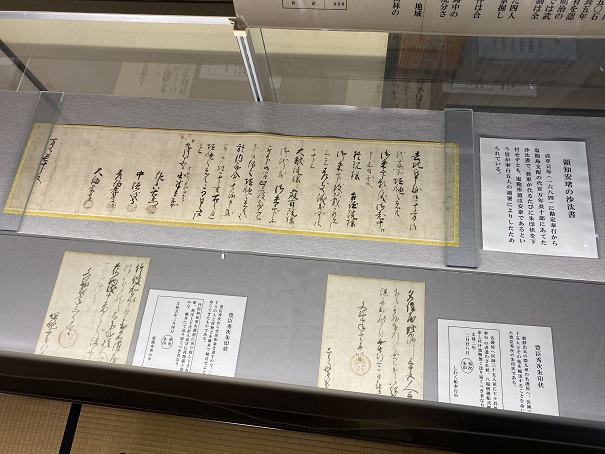

展示物としては、織田信長や徳川家康等の朱印状、また咸臨丸の乗組員には多く塩飽諸島出身者がおり、その乗組員の遺品や咸臨丸の模型なども展示されている。

沿革

- 1684年(貞享元年)勘定奉行の通達により、以後朱印状がなくても島中支配が認められた。

- 1798年(寛政10年)勤番所を築造。

- 1860年(万延元年)勤番所を改築。

- 1890年(明治23年)町村制により本島村が成立。

- 1954年(昭和29年)本島村が丸亀市に編入。

- 1970年(昭和45年)7月22日 「塩飽勤番所跡」として国の史跡に指定。

- 1972年(昭和47年)3月 丸亀市役所支所としての利用を終了。

- 1977年(昭和52年)復元改修。

施設

- 本館 - 政務の間、表座敷、控えの間など

- 咸臨丸模型 - 日本初の太平洋横断を達成した時の咸臨丸の水夫50人のうち35人(70%)が塩飽出身である

- 織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の朱印状

- 長屋門 - 入母屋造り、本瓦葺き

交通アクセス

- JR丸亀駅から徒歩5分の丸亀港からフェリー(本島汽船)に乗り35分で本島(泊港)着、徒歩8分

- JR児島駅から徒歩3分の児島港から旅客船(便数少ない)に乗り30分で本島(泊港)着、徒歩8分

周辺情報

- 笠島 - 重要伝統的建造物群保存地区

- 専称寺 - 年寄吉田彦右衛門の墓は国の史跡(史跡「塩飽勤番所跡」の附指定)

- 笠島城跡 - 香川県指定史跡

- 長徳寺 - 木造阿弥陀如来坐像、木造釈迦如来坐像、楊柳観音画像、モッコク、天文在銘文字瓦及び絵瓦は丸亀市指定文化財

- 尾上神社

- 木烏神社、千歳座

- 来迎寺

- 正覚院 - 木造観音菩薩三尊像と線刻十一面観音鏡像は国の重要文化財

脚注

関連項目

- 人名 (江戸時代)

- 四国地方の史跡一覧

外部リンク

- 丸亀市

- 塩飽勤番所

- 塩飽勤番所 - 旧説明ページ

- 国指定文化財等データベース