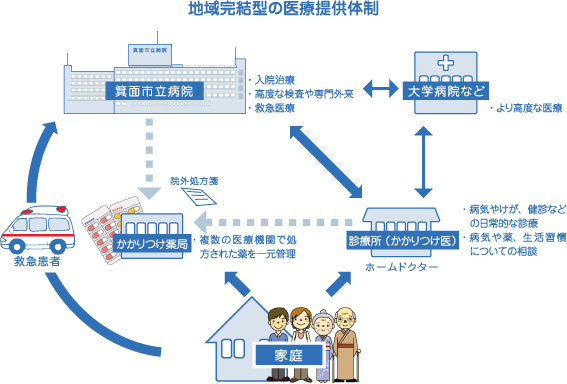

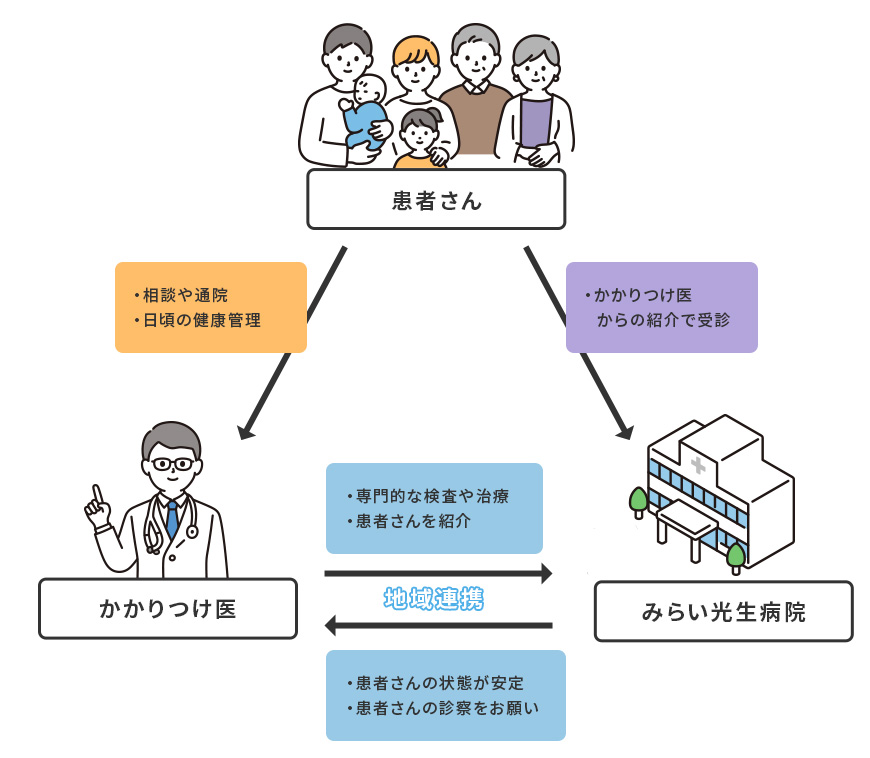

地域完結型医療(ちいきかんけつがたいりょう)とは、患者の身近な地域の中で各病院や診療所・クリニックが機能を分担し、病気の診断や治療、検査、健康相談等を行うことで、地域の医療機関全体で1つの総合病院のような役割を果たすものである。

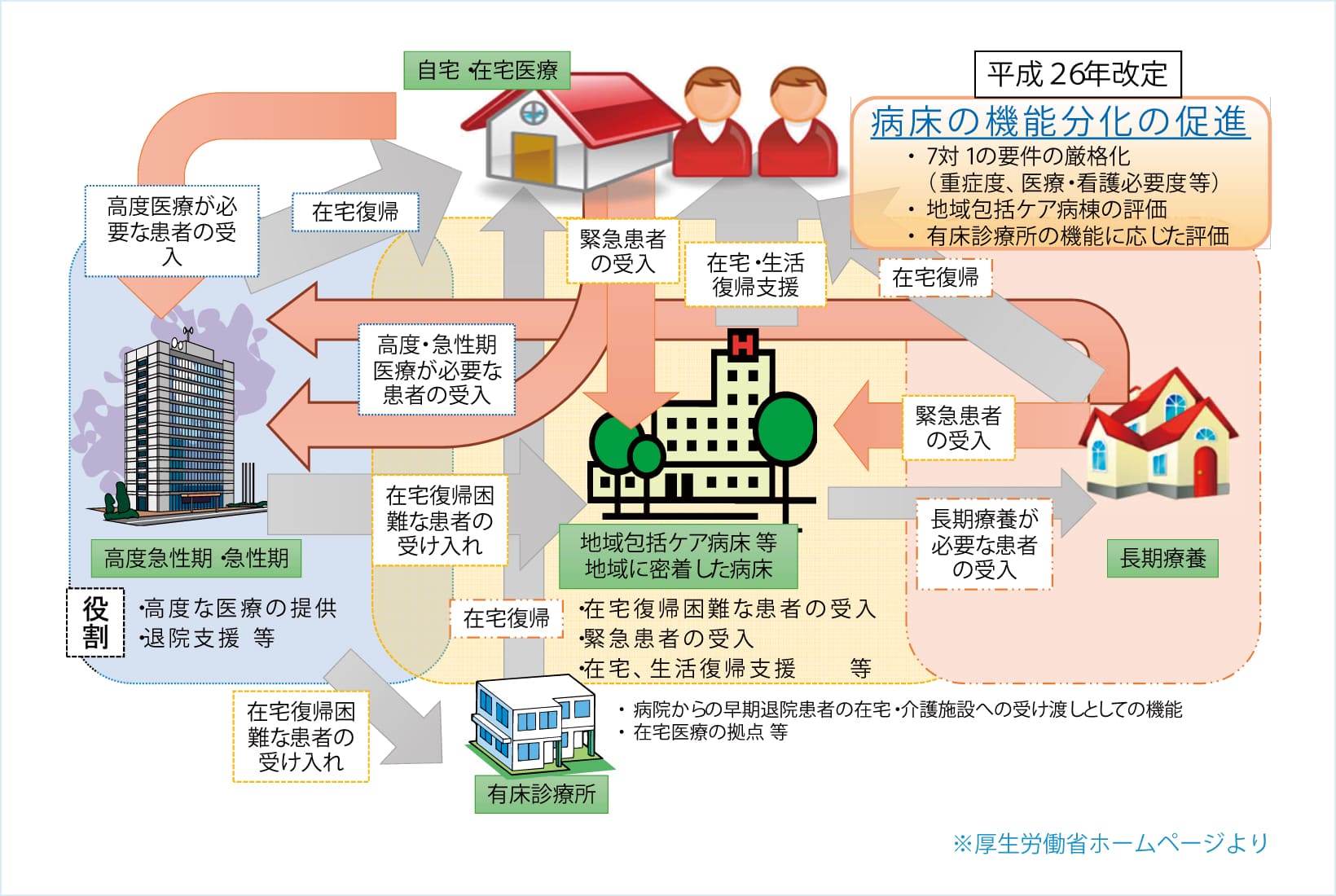

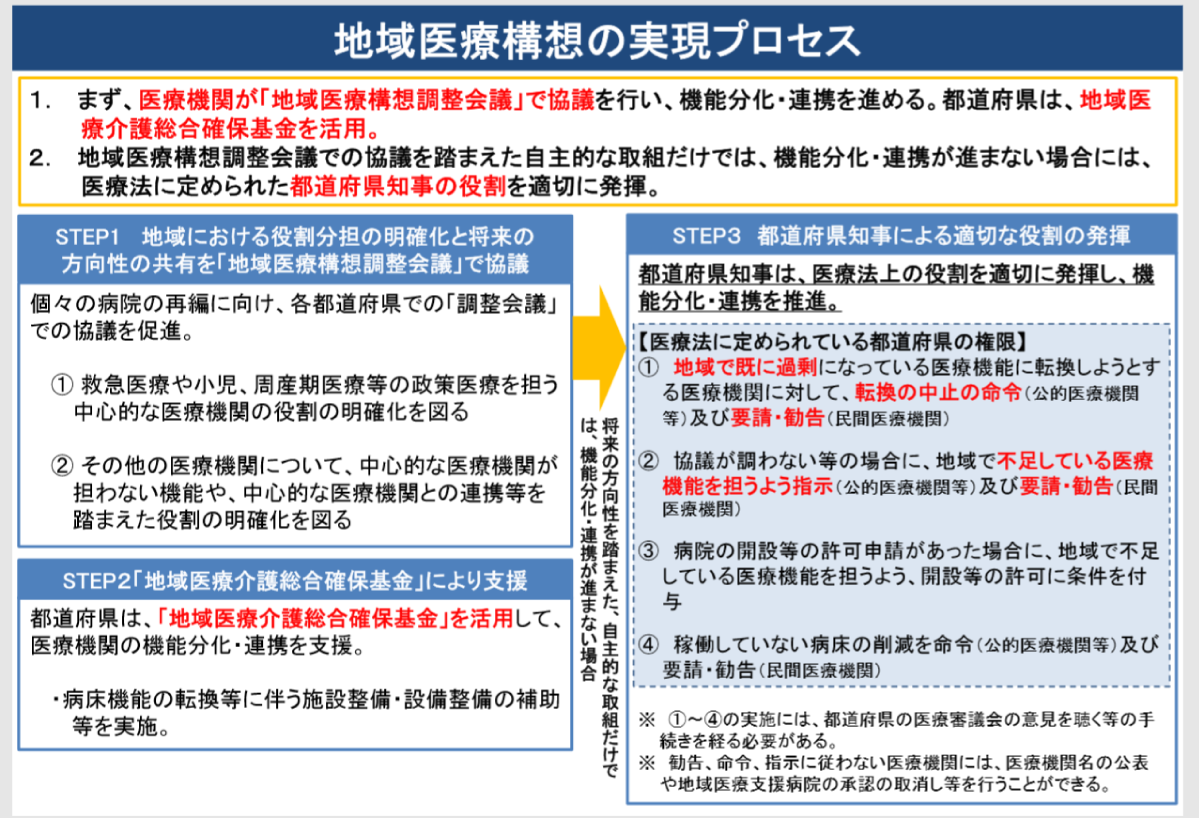

地域完結型医療の実現に向けた施策として、医療機能の分散化が進められている。具体的には、救命救急病棟やICU、HCUで実施される重症患者への高度急性期医療は基幹病院へ集約し、日常的な医療は地域の医療機関で担うといった医療機能の専門化・分散化や、慢性期の医療を支える在宅医療や介護サービスの充実化が進められている。

日本の医療は、高度急性期から慢性期に至るすべての医療を一つの総合病院で提供する病院完結型医療が一般的だった。しかし、絶対的な医師不足の状況で総合病院に患者が集中する過剰負担や超高齢社会の到来を受けて、1997年の第3次医療法改正によって地域完結型医療への転換が図られることとなった。こうした状況を踏まえて従来の病院完結型医療から地域完結型医療への転換が進められてきており、医療・介護が包括的に受けられる地域包括ケアシステムが構築されている。

脚注

参考文献

- 医療制度

- 医療法

- 地域医療支援病院

- 特定機能病院

- 地域包括ケアシステム