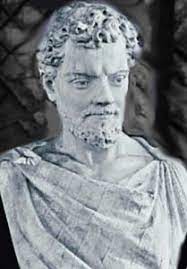

クィントゥス・ルタティウス・カトゥルス・カピトリヌス(ラテン語: Quintus Lutatius Catulus Capitolinus、紀元前121年ごろ - 紀元前61年ごろ)は紀元前1世紀初期・中期の共和政ローマの政務官。紀元前78年に執政官(コンスル)を、紀元前65年にケンソル(監察官)を務めた。

出自

カピトリヌスはプレプス(平民)であるルタティウス氏族の出身。コグノーメン(第三名、家族名)のカトゥルスは子犬を意味する。アグノーメン(愛称)であるカピトリヌスは、後年カピトリヌスの丘にあったユピテル神殿を修復したことにちなむ。

氏族最初の執政官は紀元前242年の執政官ガイウス・ルタティウス・カトゥルスであり、同名の息子も紀元前220年に執政官を務めた。しかしその後100年以上、氏族から高位官職者は出ていない。このため、歴史家F. ミュンツァーは、ノビレス(新貴族)としてのルタティウス氏族は、紀元前2世紀の終わりには没落していたと推察している。

カピトリヌスのファスティによれば、カピトリヌスの父も祖父もプラエノーメンはクィントゥスである。父クィントゥスは紀元前102年の執政官である。祖父は、父がまだ子供のころに死去したようである。未亡人となったカトゥルスの祖母は、プレブスのポピッリウス氏族の出身であったが、パトリキであるルキウス・ユリウス・カエサルと再婚した。ユリウス氏族は古い氏族ではあるが、紀元前267年のルキウス・ユリウス・リボ以降、執政官となったのは紀元前157年のセクストゥス・ユリウス・カエサルのみであった。この再婚で生まれた紀元前90年の執政官ルキウス・ユリウス・カエサルとガイウス・ユリウス・カエサル・ストラボ・ウォピスクス は、カピトリヌスの叔父に当たる。

父は当時最も影響力があったパトリキ(貴族)であるセルウィリウス氏族 出身の妻と結婚していることから、ルタティウス氏族がローマ上流階級で一定の重みを持っていたことが分かる。母方の祖父クィントゥス・セルウィリウス・カエピオは紀元前140年の執政官で、ルシタニア戦争の際は敵の指導者であるヴィリアトゥスを暗殺した(紀元前130年)。叔父(母の弟)大カエピオ(紀元前106年執政官)はキンブリ・テウトニ戦争のアラウシオの戦いでの敗北の責任者である。大カエピオは、当時最も有力な一族であったカエキリウス・メテッルス家の支持者の一人であった。その子小カエピオ(カピトリヌスの従兄弟)は改革派の護民官マルクス・リウィウス・ドルススの政敵であった。

カピトリヌスには姉または妹がおり、紀元前69年の執政官であり、優れた弁論家であったクィントゥス・ホルテンシウス・ホルタルスの妻となっている。1世紀の歴史家クィントゥス・アスコニウス・ペディアヌスが、紀元前96年の執政官グナエウス・ドミティウス・アヘノバルブスを、カピトリヌスの叔父としていることから、父は紀元前122年の執政官グナエウス・ドミティウス・アヘノバルブスの娘ドミティアと結婚したとの説もあるが、一方でこれを疑問視する向きもある。

経歴

初期の経歴

スッラが制定したのコルネリウス法の規定では、執政官は43歳以上(立候補時42歳以上)とされていたことから、43歳で執政官に就任したとすればカピトリヌスの生誕年は紀元前121年ということになる。この場合、叔父のカエサル・ストラボ・ウォピスクスよりは6-10歳若いだけであった。

カピトリヌスの青年期である紀元前100年代に、ルタティウス家は再興した。父クイントゥスはカエピオとメテッルスとの同盟を頼りに執政官選挙に立候補し、3度敗北したが、4度目の挑戦で当選した(紀元前102年)。多くの歴史学者は、この当選は、カエサル兄弟のいとこであるユリアの夫であり、当時ローマで最も影響力のある人物であったガイウス・マリウスの支援を得たためと考えている。マリウスも4度目の執政官として父クイントゥスの同僚であり、さらに翌年も執政官を務め、プロコンスル(前執政官)となった父クイントゥスと共にキンブリ・テウトニ戦争に勝利した。

紀元前100年12月、ポプラレス(民衆派)の護民官ルキウス・アップレイウス・サトゥルニヌスが反乱を起こすが、キケロはサトゥルニヌスと戦うためにサンカ神殿に集まったローマの有力者の一人に「当時まだ若かったクィントゥス・カトゥルス(カピトリヌス)」をあげている。ウァレリウス・マクシムスは、カピトリヌスが若いころに「贅沢を楽しんだ」と書いている。しかし、カピトリヌスの若いころの政治歴に関しては詳しくは知られていない。おそらく父と共に同盟市戦争に参加したと思われるが、実際に資料に書かれているのは紀元前87年のオクタウィウス戦争(執政官グナエウス・オクタウィウスと執政官ルキウス・コルネリウス・キンナおよびマリウスとの戦争)の際である。このときカピトリヌスはクァエストル(財務官)経験者で元老院議員となっており、少なくとも34歳であった。

このころには、ルタティウス氏族もユリウス氏族も政治姿勢を変えていた。かつてはマリウスを中心とする民衆派の一員であったが、マリウスの影響力が低下したこともあって、オプティマテス(門閥派)に鞍替えしたのである。父クイントゥスはキンブリ・テウトニ戦争の回顧録を書いたが、その功績を全て自分のものであるかのように書いたため、マリウスの最大の敵の一人となっていた。

紀元前88年、ルキウス・コルネリウス・スッラは執政官としてミトリダテス戦争に出征し、この間にマリウス派の護民官プブリウス・スルキピウスがローマでクーデターを起こすが、スッラは引き返しローマを占領した。この際に、マリウスや他の何人かの政治家に対してプロスクリプティオ(国家の敵)を宣言するが、父クイントゥスは「これを決定的に支持した」。しかし、スッラが再びミトリダテス6世との戦いに赴くと、キンナが反乱を起こす。これはオクタウィウスに鎮圧されたが、キンナは亡命先から戻ったマリウスと合流、ローマを占領しオクタウィウスを殺害した。

この少し前に、元老院は父クィントゥスとマルクス・アントニウス・オラトル(紀元前99年執政官)をサムニウムの反乱鎮圧に派遣されていたプロプラエトル(前法務官)クィントゥス・カエキリウス・メテッルス・ピウスの元に派遣する。しかしピウスの兵はキンナと戦うことを拒否した。ローマを占領したマリウスとキンナは門閥派に対する報復を開始する。カピトリヌスの叔父であるカエサル兄弟は殺害され、父クィントゥスは出廷を求められ自決した。カピトリヌス本人は難を逃れた。

スッラ派に加わる

それから数年間、カピトリヌスの動向は不明である。歴史学者E. ベディアンは、カピトリヌスはローマに留まっていたと考えている。ミトリダテス戦争におけるカピトリヌスの記録がなく、カピトリヌスの義兄弟であるホルタルスがローマから亡命していないことを理由としている。A. キブニーは、二つの古代の資料を基にして異なった説をとっている。一つは詩人マルクス・アンナエウス・ルカヌスに対するスコリアに含まれている文章で「クィントゥス・カトゥルス、父と息子、キンナの支配下で憎しみを込めて走り書きされた」と言うもの、もう一つはアテナイで発見された碑文で、カピトリヌスがアテナイに何らかの貢献をして名誉を得たことが記されている。このことから、ギブニーはカピトリヌスがローマ占領直後にバルカン半島に逃れてスッラと合流したと考えている。特に、アテナイ占領後にスッラに対して虐殺を止めるように要請した「元老院議員達」 の一人である可能性があるとしている。

スッラは紀元前83年にイタリアに上陸し、紀元前82年にローマを占領した。カピトリヌスがスッラと共に行動していたとすれば、このとき共にローマに戻ったはずである。そこではマリウス派に対する大規模な復讐が行われた。古代の歴史家は、マリウスの甥であるマルクス・マリウス・グラティディアヌスの残忍な殺害を語っている。その目は抉り出され、舌は切られ、手は切り落とされ、足はへし折られた。プルタルコスとセネカは、これをルキウス・セルギウス・カティリナによって仕組まれたと書いている。一方で、グラティディアヌスの殺害はカピトリヌスが主導したとの説もある。父が自決した紀元前87年にグラティディアヌスは護民官であり、父を裁判にかけようとした本人であるためだ。この説が正しければ、カピトリヌスとカティリナは特別な関係があったことになる。別の説では、カピトリヌスは復讐を条件にスッラ派に加わり、カティリナにグラティディアヌス殺害を命じた。この場合でも、カティリナとカピトリヌスには特別な関係ができたことになる。

オロシウスは、カピトリヌスが、スッラ派による偶発的な殺害を、より組織的な民衆派の粛清に変化させたと示唆している。路上での殺害を目撃したカピトリヌスは、スッラに対して「もし戦争中に武器を持った人間を失い、平和時に非武装の人間を殺害するのであれば、誰と共に勝てるのか」と述べた。その後スッラはプロスクリプティオ(国家の敵)リストを作成した。しかし、他の古代の著述家は、この件に関連してカピトリヌスの名前は挙げていない。

おそらく、独裁官となったスッラは紀元前81年にカピトリヌスを法務官の一人にしたと思われる。これは執政官と法務官の就任年を3年以上開けるとするコルネリウス法から逆算したものである。カピトリヌスの要請により、スッラはシキリア属州のリルバイウムの住民ディオドロスにローマ市民権を与えている。カピトリヌスはスッラ側近の中でも目立つ位置を占めていた。歴史学者A. イェゴロフによれば、「保守派と門閥派」を率いており、メンバーには義兄弟のホルタルスのほか、ルキウス・マルキウス・ピリップス(紀元前91年執政官)、マメルクス・アエミリウス・レピドゥス・リウィアヌス(紀元前77年執政官)、ルキウス・ウァレリウス・フラックス(紀元前100年執政官)、ルキウス・マンリウス・トルクァトゥス(紀元前65年執政官)、グナエウス・オクタウィウス(紀元前76年執政官)、ルキウス・オクタウィウス(紀元前75年執政官)などがいた。

スッラが独裁官を辞任するころ(紀元前79年)には、側近の一部はスッラにやや反対の立場をとるようになっていた。このグループにはグナエウス・ポンペイウス(後のマグヌス)、マルクス・アエミリウス・レピドゥス(紀元前78年執政官)、プブリウス・セルウィリウス・ウァティア(紀元前79年執政官)などが含まれる。カピトリヌスはスッラ側に留まった。紀元前78年の執政官としてポンペイウスがレピドゥスを支持すると、スッラはカピトリヌスを支持した。執政官選挙においてカピトリヌスはリウィアヌスとタイアップしたと思われるが、レピドゥスが最高得票数を獲得し、カピトリヌスが2番めの票を得て当選した。

執政官

カピトリヌスとレピドゥスは「お互いに敵意を抱いていた」 ことは当初より明白であったが、公然とした衝突はスッラの死後に起こった。カピトリヌスはスッラの国葬を行うことを主張したが、レピドゥスはこれに反対した。この件に関してはカピトリヌスの主張が通った。その後エトルリアのフェズラの街で反乱が発生した。スッラ軍の退役兵士が入植者を攻撃したのである。元老院は両執政官に軍を与え、派遣することとした。このとき、互いに敵対しないことを誓わされた。その後、レピドゥスは自身の周りにエトルリア人を集め、実質的には反乱軍の指導者になってしまった。一方でカピトリヌスは反乱軍に対して何もしなかった。レピドゥスと戦うことになるかもしれず、自軍の兵力を弱体化させたくなかったのだ。レピドゥスの指揮下でエトルリア全土がローマに反旗を翻す危険が生じたとき、カピトリヌスはローマに戻り、元老院に断固たる措置をとるよう求めた。ピリップスは彼を支持したが、ほとんどの元老院議員は、レピドゥスが反乱を止めれば恩赦を与える方向に傾いていた。結局カピトリヌスの案は却下された。

レピドゥスは改革を要求し、翌紀元前77年には軍を率いてローマに向かった。ローマの防衛は、公式にはプロコンスルのカピトリヌスが担当することとなっていたが、実際に軍を指揮したのはポンペイウスであった。そのころポンペイウスは政治陣営を変えていた。この戦争の詳細は分かっていない。両軍の決戦はローマ郊外のカンプス・マルティウスで行われ、カピトリヌスとポンペイウスの軍が勝利した。レピドゥスはエトルリアに退却した後、再びローマに移動したが、またしても敗北した。カピトリヌスはかつての同僚をエトルリアのコザまで追跡した。しかし現地住民は積極的にレピドゥスの味方をした。おそらく恩赦が約束されていたのであろう。レピドゥスはサルディニアに渡り、まもなくそこで死去した。

これによりイタリアの内戦は終結した。ウァレリウス・マクシムスによると、カピトリヌスは「喜びの表情を抑えながら」ローマに戻ってきたという。

監察官就任まで

レピドゥスとの戦争が終わると、カピトリヌスはポンペイウスに軍の解散を命じた。しかしポンペイウスは従わず、ローマ近くに自身の軍を駐屯させていた。結局この軍は、ヒスパニアで反乱を起こしたクィントゥス・セルトリウスとの戦争に使われることとなった。F. ミュンツァーは、この出来事から見てカピトリヌスは、知的で誠実な市民の模範であり、元老院の「中道派」の指導者ではあったが、実際には大きな影響力はなく、特にポンペイウスの台頭を防ぐことができなかったとしている。

キケロは『神々の本性について』の中で、紀元前76年の出来事に関してガイウス・アウレリウス・コッタにカピトリヌスを「同僚」と呼ばせている。このことから、歴史学者はカピトリヌスがポンティフェクス(神祇官)の一員であったと考えている。おそらくは、両人ともスッラ時代である紀元前80年ころに就任したのであろう。

レピドゥスは敗北したが、その後もスッラが確立した政治体制を解体しようとする試みは続き、カピトリヌスはこれに抵抗し続けた。紀元前75年には、カピトリヌスは護民官の権限を復活させようとした護民官クイントゥス・オピミウスに反対し、紀元前73年には護民官ガイウス・リキニウス・マケルがカピトリヌスを激しく非難した。紀元前70年に執政官となったポンペイウスとマルクス・リキニウス・クラッススは、政治形態をスッラ以前に戻した。キケロによれば、カピトリヌスもこれを認めざるを得なかった。

紀元前73年以前に、カピトリヌスが二人のウェスタの処女の裁判で重要な役割を果たしたことが知られている。クラッススはリキニウス氏族出身のウェスタの処女を、またルキウス・セルギウス・カティリナはキケロの妻の妹であるウェスタの処女のファビアを誘惑したことで告発された。オロシウスによれば、カティリナは「カピトリヌスの支援のおかげで」救われた。この事件の詳細は不明である。しかし、最高神祇官クィントゥス・カエキリウス・メテッルス・ピウスが不在であったため、カピトリヌスが神祇官団の判決を指導した。まずファビアに対する投票が、続いてカティリナに対する投票が実施された。カティリナに対する評判は最悪で、それゆえ有罪判決が下される可能性が高かった。一方、ファビアは良家の娘(ファビウス氏族出身)であり、有罪となれば死刑となることから、神祇官団の同情を呼び起こすことができた。結局彼女は無罪とされ、自動的にカティリナも無罪となった。後にカティリナは、カピトリヌスの「言葉では言い表せない友情」について語っている。この裁判は門閥派と民衆派との争いの一つか、あるいはポンペイウスが絡んでいた可能性もある。

紀元前70年には、カピトリヌスはガイウス・ウェッレス弾劾裁判の裁判官を務めた。ウェッレスはシキリア属州総督時代の権力乱用で訴えられ、キケロが主任検察官を務めた。自身の有罪が確定的であることを悟ったウェッレスは、判決前に亡命した。

その後、カピトリヌスは、紀元前83年に焼失していたカピトリヌスの丘のユピテル神殿の修復に尽力した。彼がこの工事の責任者であったことはマルクス・テレンティウス・ウァロが記録している。紀元前69年、神殿はまだ未完成であったが、カピトリヌスは神祇官としてこれを奉献した。カピトリヌスというアグノーメンはこのときに得たものである。奉献式の際には、カピトリヌスは競技会を開催した。アンミアヌス・マルケリヌスはカピトリヌスがアエディリス(按察官)のときとしているが、これは間違いである。神殿が高く見えるようにするために、カピトリヌスは神殿周囲の溝を深くしようとしたが、地下迷宮があったために実現しなかった。それでも、カピトリヌスが建造した神殿は、非常に目立つものであり、フォルムからはそびえ立つように見えた。おそらく、カピトリヌスがエウフラノル作のアテーナー像を置いたのはこの場所と思われる。大プリニウスは、これを「カトゥルス・ミネルウァ」と呼んでいる。カピトリヌスはまた、神殿の屋根を金メッキされた青銅で葺いたが、神殿を完成させるには至らなかった。

紀元前67年には海賊討伐のため、紀元前66年には第三次ミトリダテス戦争のために、ポンペイウスにインペリウム(軍事指揮権)を与える法律(ガビニウス法およびマニリウス法)が成立したが、カピトリヌスは何れにも反対した。カッシウス・ディオによれば、ガビニウス法の議論の際、カピトリヌスは民会において「もしポンペイウスがこの任務に失敗した場合、そのような失敗は多くの戦争、特に海戦ではしばしば起こっているが、より重要となる任務の遂行のため、ポンペイウス以外の誰かを見つけることができるだろうか」と聴衆に問いかけた。すると聴衆は事前に同意があったかのように「あなただ!」と叫んだ。仮にディオはカピトリヌスの功績を認めてこのように書いたのだとしても、現代の歴史学者には、ポンペイウスの支持者はカピトリヌスを無力化しようとしただけと見るものもいる。

カピトリヌスが関与したもう一つの政治的に重要な事件に、ガイウス・コルネリウス裁判がある。コルネリウスは紀元前67年の護民官であったが、元老院と対立していた。紀元前65年、コルネリウスは「ローマ市民の偉大さを損なわせた」との罪で告訴された。実際には、同僚護民官が拒否権を発動したにもかかわらず、論壇で自分の法案を読み続けたことが問題とされたのだ。起訴側にはカピトリヌス、メテッルス・ピウス、マルクス・テレンティウス・ウァッロ・ルクッルス(紀元前73年執政官)、マニウス・アエミリウス・レピドゥス(紀元前66年執政官)、弁護側にはキケロがいたが、コルネリウスは無罪を勝ち取った。

監察官

紀元前65年、カピトリヌスは監察官に就任した。同僚はクラッススであった。二人は基本的な事項に対して意見が異なっており、共同して働くことができなかった。クラッススは、ガリア・キサルピナのトランスパダニ(Transpadani、ポー川の谷の向こう側の人々の意)の人口調査を行うことを提案した。トランスパダノ人には完全なローマ市民権ではなく、ラテン市民権が与えられていたが、国勢調査の対象とするとなればトランスパダノ人が完全なローマ市民権を持っていると認められることを意味する。このトランスパダニに対する市民権付与は紀元前70年から50年にかけて政争の具となっており、彼らにラテン市民権を付与したのはグナエウス・ポンペイウス・ストラボであった。彼らに完全な市民権を与える運動はカエサルも行っており、この時のクラッススの行動は間違いなくカエサルの支援を受けていると考える研究者もいる。

またクラッススは紀元前80年に殺害された、エジプトのプトレマイオス11世の遺言を認めることを提案した。この遺言書(おそらく偽造)には、エジプトをローマの支配下に移すことに関する条項が含まれていた。エジプト人は遺書の真正性を認めず、ローマの主張を拒否していたため、王の遺書を公式に認めることは、エジプト侵攻の法的根拠となりうるものであった。カピトリヌスはこの双方の提案に強く反対した。妥協点に達することができなかったため、カピトリヌスとクラッススは、就任直後に辞職した。

監察官を務めていた間に、カピトリヌスは小カトから「職務に対する軽薄な態度」で告訴された国庫の書記官の一人の弁護を行った。プルタルコスによれば、カピトリヌスは被告が無罪になる客観的な証拠がないことから、恩赦を求める戦術を使い、自分の主張と滔々と述べ続けた。

カトは彼に黙るように促したが、カトゥルス(カピトリヌス)はますます頑なに自分の主張を述べた。カトは言った。「カトゥルスよ。監察官であるあなたは、我々の生活を監視するべきであるが、我々の吏員に法廷から追い出されたら、恥ずべきことであろう」カトがこの言葉を口にした時、カトゥルスは返事をするかのように彼を見つめて何も言わず、怒りからか恥ずかしさからか、ずっと悩んだまま黙って立ち去った。

プルタルコス『対比列伝:小カト』、16.

それにもかかわらず、カピトリヌスは弁護に成功し、被告の無罪を勝ち取ることができた。家で病気で寝ていた護民官の一人を説得して、担架に乗ってフォルムに来て投票してもらい、そのおかげで、裁判官の意見が半々に分かれたためだ。

同じ年(紀元前65年)には、若きカエサルが上級按察官に就任した。カエサルは叔父であるガイウス・マリウスの名誉回復を試み、彼の像や勝利の記念品を飾った。民衆はこれを熱狂的に歓迎したが、カピトリヌスに率いられた門閥派は敵意を持った。カピトリヌスは次のように述べた。「カエサルは、坑道を掘るのではなく(ゆっくりとではなく)攻城兵器を使って(速やかに)国家を侵食しようとしている」。これはカピトリヌスとカエサルの間の対立の最初のエピソードである;この2人のノビレスはそれぞれ父と叔父の敵意を受け継いでいた。

その後

紀元前63年に最高神祇官(終身職)のクイントゥス・カエキリウス・メテッルス・ピウスが死去した。当時神祇官の中で最年長のカピトリヌスはこの職に就くことを希望した。他の候補者としては、同じく経験豊富な政治家であるプブリウス・セルウィリウス・ウァティア・イサウリクス(紀元前79年執政官)と、按察官経験者に過ぎない若いカエサルがいた。プルタルコスによれば、3人の選出確率はほぼ同じに見えたという。「しかし、カピトリヌスは地位が高かったので、選挙の結果が予測できないことを、他の2人よりも恐れていた」ので、カエサルに多額の賄賂を渡して辞退させようとした。カエサルはこれを拒否した。民会の投票では、カピトリヌスが所属するトリブス(選挙区)でさえも、カエサルの票が他の2人を上回った。全体としては、カピトリヌスもイサウリクスも5パーセント以上を獲得できんなかった。カピトリヌスにとっては大きな敗北で、カエサルに大きな優位性を与えることになった。

紀元前60年代後半のローマにおける重要な出来事の一つが、共和政ローマを転覆しようとしたカティリナの陰謀である。カティリナとカピトリヌスは古い友人であったが、カティリナは最期までカピトリヌスの関係を維持しようとしたことが知られている。カティリナのクーデター計画は密告され、当時の執政官であったキケロは対策を協議するために元老院議会を召集したが、カティリナ本人も議場に現れて無実を訴えた。しかしキケロは弾劾演説を行い、カティリナ追放が決定した。エトルリアに落ち延びてゆくとき、カティリナはカピトリヌスに妻のアウレリウス・オレスティラの世話をするように頼んだ。カピトリヌスは元老院でこの手紙を披露し、彼が陰謀に関与していないと主張した。当時(紀元前63年11月)、カピトリヌスはカエサルを陰謀の参加者として認めさせるために動いていた。彼はガイウス・カルプルニウス・ピソ(紀元前67年執政官)と共に、カティリナ弾劾を行った執政官キケロを説得し、カエサルに対する虚偽の告発をさせようとした。これは失敗したが、サッルスティウスによると、彼はカティリナの計画にカエサルが関与しているという露骨な誹謗中傷を広め始め、それを信じたエクィテス(騎士階級)の中には、カエサルを殺害すると脅すものもいた。

紀元前63年12月5日の元老院の歴史的な会議(キケロが第4回弾劾演説を行った会議)で、クーデター未遂で逮捕されていた首謀者5名の運命が決まった(カティリナ本人はこのときエトルリアにいた) 。翌年の執政官選挙に当選していたデキムス・ユニウス・シラヌスは死刑を、カエサルは終身刑が妥当とした。プルタルコスによると、カピトリヌスはカエサルの直後に発言し、「彼に異議を唱えた」。ただ、他の古代の資料にはこのような記述はない。現代の歴史学者は、この発言の順序が元老院内の序列と矛盾すると考えている。カエサルはこの時点で按察官経験者(および翌年の法務官)に過ぎず、一方でカピトリヌスは執政官・監察官経験者であるため、カピトリヌスの方がずっと早く発言するはずだからだ。何れにせよ、カエサルの案は却下され、首謀者5名はその夜に処刑された。この処置に関して、カピトリヌスはキケロを「祖国の父」と繰り返し称賛した。カティリナは翌年1月にエトルリアで反乱を起こすが、敗死した。

カエサルはカピトリヌスに復讐しようとした。法務官就任初日(紀元前62年1月)、カピトリヌスに対してユピテル神殿の建設に関する財務報告の提出と、この工事の責任者をポンペイウスに移すことを要求した。この場合、神殿完成の栄光はポンペイウスのものとなる。しかしこの提案は、激しい抵抗に会った。「門閥派議員達が、新たに選出された執政官達を置き去りにして、反撃する気満々で集団で走ってくるのを見て、彼はこの案を放棄した」。

その後のカピトリヌスに関する記録は2回ある。紀元前61年1月、元老院の会議の一つで、ピソ、キケロに次いで3番目に発言したことが知られている。もう一つは、その年の後半に起こった、プブリウス・クロディウス・プルケルとカエサルの妻であったポンペイアとのスキャンダルに関するものである。クロディウスは男子禁制のボナ・デアの祭りの日に、ポンペイアと情交を結ぼうとして、女装してカエサルの家に侵入したものの、すぐに見つかったとされる。この嫌疑によって「神への冒瀆」として告発された。しかし、クロディウスは無罪となった。カピトリヌスは、明らかに賄賂を受け取り、また民衆の怒りを恐れていた裁判官たちに、皮肉を言った。プルタルコスによれば「諸君に対する保護は必要だが、結局のところ、お金を奪われるのを恐れているだけではないか」 であり、キケロによれば、「なぜ私たちに保護を要求したのか?お金が取り上げられることを恐れていたからではないのか?」 である。

おそらく、これらの出来事の後すぐに、クィントゥス・ルタティウス・カトゥルス・カピトリヌスは死亡したと思われる。

交友関係と子孫

カピトリヌスはルキウス・リキニウス・ルクッルスや、カエキリウス・メテッルス家と親しかった。クィントゥス・カエキリウス・メテッルス・ケレル(紀元前60年執政官)とはパラティヌスでの隣人であり、特に親しかったようだ。また、キケロの隣人であるセボススという人物や、詩人アウルス・リキニウス・アルキアス とも友人であった。弁論家としても有名な クィントゥス・ホルテンシウス・ホルタルスはカピトリヌスの妹と結婚している。その異母兄弟であるセンプロニウス・トゥディタヌスがカピトリヌスの親戚とされている。

カピトリヌスの妻の名前は不明である。 サッルスティウスが引用しているカティリナの書簡ではカピトリヌスの子供に関する言及があるが、しかし他の資料では息子の存在は確認できない。ただ、娘がルキウス・ムンミウス・アカイクスの孫と結婚したことが知られている。この結婚で生まれた娘が、紀元前5年の執政官ガイウス・スルピキウス・ガルバの妻となった。したがって、ローマ帝国第6代皇帝ガルバは、カピトリヌスのひ孫にあたる。

弁論家として

キケロ『ブルトゥス』の中で、カピトリヌスを「本物の弁論家とは言えなかったが、彼の演説の中には知恵と洗練された言葉遣いが見られた」と評価している。しかし『義務について』では「非常に巧みな演説を行う」としている。ただし、法廷に姿を現すことはほとんどなかった 。おそらくキケロはカピトリヌスの演説の原稿を持たずに、記憶だけに頼って弁論術を判断したのであろう。

カピトリヌスの演説の断片は現存している。キケロは『元老院での帰国感謝演説』でカピトリヌスから聞いた話として、「まれに一人の執政官が悪人だったことはあったが、ローマ建国以来キンナの時代を除けば、二人とも悪人だったことはない。であるので、この国に一人のまともな執政官がいる限りは、私(キケロ)の立場は万全だと、いつも言ってくれていた」と書いている。この執政官二人制度を擁護する声明 を、キケロは『家庭について』でも引用している。

評価

カピトリヌスよりは若いが、同時代人であったキケロは彼を高く評価している。カピトリヌスを「最も賢明で有名な人物」、「最も輝かしく勇敢な人物」、「輝かしく国家に深く貢献した人物」、「共和国の立派な擁護者」 と呼んでいる。カピトリヌスはキケロの2つの哲学論説、『アカデミカ』と『ホルテンシウス』の主人公になったが、そのうちの最初のものはクーマエの近くの彼の別荘での出来事である。

ティベリウス帝時代の歴史家であるパテルクルスは、カピトリヌスがポンペイウスとカエサルの内戦の時代前に死去したことは幸運だったとしている。カピトリヌスは「敵意にさらされることもなく、危険もなく出世し、穏やかな死を迎えることができた。少なくとも内戦の勃発前の運命に翻弄されてない」。プルタルコスは「正義と節制においてカトゥルスを凌駕するローマ人はいなかった」 と書いている。

カピトリヌスに対する多くの評価は、レピドゥスとの戦いに関連している。フロルスは「勝者は......内戦ではあまり見られない平和に満足していた」 と書き、ルキウス・アンペリウスは「カトゥルスは...流血することなく内戦を終えた人物」とした。一方でオロシウスは「惨めなローマ人の多くは、数が少なくてもその狂気に取り憑かれたまま、倒れてしまった」 と書いている。サッルスティウスはガイウス・リキニウス・マケルの口を借りて、「カピトリヌスはスッラよりも残酷であった」と述べさせている。

第8代皇帝アウルス・ウィテッリウスの治世以前は、カピトリヌスにあるユピテル神殿は「カトゥルス神殿」と呼ばれていた。キケロの言葉を借りれば、カトゥルス・カピトリヌスの名は「この神殿とともに不滅のものとなった」。紀元68年に皇帝となったガルバはカピトリヌスの子孫であることを重視していた。スエトニウスによれば、ガルバは「彫像の碑文に、常に自分をクイントゥス・カトゥルス・カピトリヌスの曾孫と書かせていた」。しかし、ガルバはわずか7か月の在位の後に殺害され、その後の内戦で神殿は再び焼失した。

現代の歴史学者は、カピトリヌスは門閥派であったと考えている。スッラの治世下では「保守派と門閥派」の中で、カピトリヌスの意見が重視されていた。スッラ死後もカピトリヌスはその政治体制を擁護し続けたが、それも紀元前70年には崩れた。その後も最も著名な元老院議員ではあったが、実質的な影響力は失っていた。最初はポンペイウス、続いてはカエサル(当初はポンペイウスを支持していた)の台頭に抵抗することができなかった。

脚注

参考資料

古代の資料

- アンミアヌス・マルケッリヌス『歴史』

- ルキウス・アンペリウス『回想録』

- ルキウス・アンナエウス・セネカ『怒りについて』

- ルキウス・アンナエウス・フロルス『700年全戦役略記』

- アッピアノス『ローマ史』

- クィントゥス・アスコニウス・ペディアヌス『コルネリウス弁護』

- ウァレリウス・マクシムス『有名言行録』

- ウェッレイウス・パテルクルス『ローマ世界の歴史』

- アウルス・ゲッリウス『アッティカ夜話』

- グラニウス・リキニアヌス『ローマ史』

- シケリアのディオドロス『歴史叢書』

- カッシウス・ディオ『ローマ史』

- タキトゥス『同時代史』

- ティトゥス・リウィウス『ローマ建国史』

- オロシウス『異教徒に反論する歴史』

- ガイウス・プリニウス・セクンドゥス『博物誌』

- プルタルコス『対比列伝』

- ガイウス・サッルスティウス・クリスプス『歴史』

- マルクス・トゥッリウス・キケロ『ブルトゥス』

- マルクス・トゥッリウス・キケロ『弁論家について』

- マルクス・トゥッリウス・キケロ『義務について』

- マルクス・トゥッリウス・キケロ『ラビリウス弁護』

- マルクス・トゥッリウス・キケロ『ウェッレス弾劾』

- マルクス・トゥッリウス・キケロ『神々の本性について』

- マルクス・トゥッリウス・キケロ『セスティウス弁護』

- マルクス・トゥッリウス・キケロ『アッティクス宛書簡集』

- マルクス・トゥッリウス・キケロ『カエリウス弁護』

- マルクス・トゥッリウス・キケロ『アルキアス弁護』

- マルクス・トゥッリウス・キケロ『アカデミカ』

- マルクス・トゥッリウス・キケロ『元老院での帰国感謝演説』

- マルクス・トゥッリウス・キケロ『家庭について』

- マルクス・トゥッリウス・キケロ『カティリナ弾劾』

- マルクス・トゥッリウス・キケロ『ポンペイウスにインペラトールを与える際の演説』

- カピトリヌスのファスティ

研究書

- Bedian E. Zepion and Norban (Notes on the Decade of 100-90 BC) // Studia Historica. - 2010. - number X . - S. 162-207 .

- Grimal P. Cicero. - M .: Molodaya gvardiya, 1991 .-- 544 p. - ISBN 5-235-01060-4 .

- Egorov A. Julius Caesar. Political biography. - SPb. : Nestor-History, 2014 .-- 548 p. - ISBN 978-5-4469-0389-4 .

- Korolenkov A. Caedes mariana and tabulae sullanae: Terror in Rome in 88-81. BC e. // Bulletin of ancient history. - 2012. - No. 1 . - S. 195-211 .

- Korolenkov A. Mariy and Catulus: the history of the relationship between homo novus and vir nobilissimus // Antique World and Archeology. - 2009. - No. 13 . - S. 214-224 .

- Korolenkov A., Smykov E. Sulla. - M .: Molodaya gvardiya, 2007 .-- 430 p. - ISBN 978-5-235-02967-5 .

- Lyubimova O. The trial of the Vestals in 73 BC e.: political aspect // Bulletin of ancient history. - 2015. - No. 3 . - S. 45-69 (52-53) .

- Utchenko, S. Julius Caesar. - M .: Mysl, 1976 .-- 365 p.

- Tsirkin Yu. Lepidus Uprising // Antique World and Archeology. - 2009. - No. 13 . - S. 225-241 .

- Badian E. Studies in Greek and Roman History. - Oxford: Blackwell, 1964 .-- 290 p.

- Badian E. Waiting for Sulla (English) // Journal of Roman Studies (JRS). - 1962. - Vol. 52 , iss. 1-2 . - P. 47-61 . - doi : 10.2307 / 297876 .

- Broughton R. Magistrates of the Roman Republic. - New York: American Philological Association, 1951. - Vol. I. - P. 600.

- Broughton R. Magistrates of the Roman Republic. - New York: American Philological Association, 1952. - Vol. II. - P. 558.

- Cambridge Ancient History. - Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

- Кeaveney A. Who were the Sullani? // Klio. - 1984 .-- T. 66 . - S. 114-150 .

- Lewis R. Catulus and the Cimbri. 102 BC // Hermes. - 1974 .-- T. 102 . - S. 90-109 .

- Münzer F. Lutatius 7 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft . - 1942. - Bd. XIII, 2. - Kol. 2072-2082.

- Münzer F. Lutatius 8 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft . - 1942. - Bd. XIII, 2. - Kol. 2082-2094.

- Münzer F. Servilius 50 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft . - 1942. - Bd. II A, 2. - Kol. 1786-1787.

- Rijkhoek K. Studien zu Sertorius, 123–83 v. Chr .. - Bonn: Dr. Rudolf Habelt, 1992 .-- 214 p.

- Sumner G. Orators in Cicero's Brutus: prosopography and chronology. - Toronto: University of Toronto Press, 1973 .-- 197 p. - ISBN 9780802052810 .

- Twyman B. The Metelli, Pompeius and Prosopography // ANRW. - 1972. - No. 1 . - S. 839-862 .

- L. R. Taylor (1960). The Voting Districts of the Roman Republic. The Thirty-five Urban and Rural Tribes. American Academy in Rome

関連項目

- 共和政ローマ執政官一覧

- 共和政ローマ監察官一覧