シーサーペント(sea serpent)とは、海洋で目撃、あるいは体験される、細長く巨大な体を持つ未確認生物(UMA)の総称である。特定の生物を指すものではない。大海蛇(おおうみへび、だいかいじゃ)とも呼ばれる。

正体が特定されたものはほとんどないが、目撃例は中世以降多数存在する。中世から近代にかけて作成された世界地図の海洋を示す部分には、シーサーペントの絵が記されていることが多い。

歴史

シーサーペントの記述自体は古代からある。たとえば、旧約聖書の『ヨブ記』、『イザヤ書』などには巨大な生物としてレヴィアタンが書かれている。これは古代オリエントの世界で蛇やワニのような姿をした伝説上の生き物で、『イザヤ書』(27:1)、『詩篇』(74:14)では海に住む竜と並んで記されている。

アッシリアの王サルゴン2世は、キプロスに向かう航海の途中でシーサーペントに遭遇したという。東洋の伝説上の動物「竜」も水と関係が深く、姿形にもシーサーペントと共通する部分がある。

しかし、古代の伝承は神話や伝説などに彩られており、生物学的な検証に耐えるものではなく、大抵はクジラや海牛類、リュウグウノツカイなど現在における既知の生物の目撃例であったと考えられる。

中世以降では、デンマーク=ノルウェー(ベルゲン市)の司教ポントピダンが『ノルウェー博物誌』(1752 - 1753)の中で、2種類のシーサーペントについて記している。オランダの動物学者A・C・ウードマンスは1892年に『大海蛇』を著し、多数の目撃証言を科学的に検証し、長い首と長い尻尾をもったアザラシのような未知の生物がシーサーペントの正体であるとした。

20世紀以降も広大な海洋にて、数百件から数千件の大量の目撃証言と、若干の写真・ビデオがある。

事例

代表的なシーサーペントには以下に挙げるものがある。

グリーンランド (1734年)

ハンス・エーイェゼ(ハンス・エゲデ)司教は 、早期にグリーンランドを訪れて布教をおこなったダノノルウェー人であるが、その一団が1734年にグリーンランド沖でシーサーペントを目撃したことを日記に綴っている:

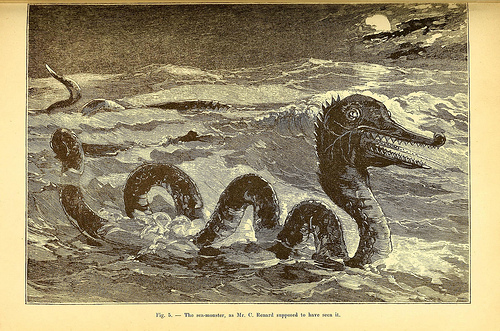

エーイェゼは、その著書でも触れているが、北緯64度のあたりで遭遇したこの海獣は、船と同じ幅があり、船の3・4倍の長さがあったという。エーイェゼ自身は、挿絵の豊富なこの著書にシーサーペントの画を掲載しなかったが、宣教の同行者であるビングが写生しており、のちにアメリカの博物学者ヘンリー・リーがシーモンスター解明の書籍で紹介している。

ビングは、目撃した怪獣の目は赤っぽく、まるで火が燃えているようだと形容した。このことからポントピダン司教は、他の目撃例とは別種のシーサーペントとの結論に達した。ビングの絵から目算すると怪物の全長が短め、すなわち、多くのシーサーペントの目撃例が口をそろえて言うケーブルロープ以上の全長(100ファゾム≈200メートル以上)には至らない。そして絵の怪物には垂れ下がった胸鰭らしきものがついているが、これが腰(デンマーク語: liv)の下の位置についているとポントピダンには見えた。こうした要素が、別種主張を裏付ける材料とされている。

リーは、シーサーペントの存在に否定的で、エーイェゼが見たものの正体は、巨大イカの頭・胴部分と一本の触手に過ぎなかったと仮説する(左図を参照)。垂れ下がった胸鰭のような突起も、イカのえんぺらと考えれば理にかなうとしている 。

イベリアン号 (1915年)

1915年7月30日、イギリスの汽船イベリアン号が大西洋でドイツの潜水艦U-28により撃沈され、汽船の爆発にまきこまれて海から巨大な生物(シーサーペント)が放り出された。潜水艦の6人の乗組員による目撃証言があり、体長20mほどのワニ状の生物で、頭が細長く肢にはみずかきがあったと言う。

ペンサコーラ・ハーバー・シーサーペント

1962年3月24日、アメリカ合衆国フロリダ州ペンサコーラ沖のペンサコーラ湾でダイビング中の5人の若者が怪物に襲われ、4人が犠牲となったという。

フランス (1964年)

フランス人のロベール・ル・セレックが1964年に遭遇したという巨大な生物。

目撃証言と写真が存在するが、現在ではどちらともに偽物であるとされている。

モーガウル

モーガウルは、イギリスのコーンウォール地方で目撃されている怪物で、コーンウォール語で「海の巨人」を意味する。一度1876年に現れたが、1975年以降、ファルマス湾でたびたび目撃報告がでるようになった。

多数の目撃証言とはっきりしない写真が存在する。目撃証言によると、頭に角が生えた首の長い生物で、首の後ろには毛が生えているという。全長は目測で12 - 20フィート (3.7 - 6.1 m)(ある報告ではその倍)。

ニュージーランド (1977年)

1977年4月25日にニュージーランド沖で日本の漁船瑞洋丸が引き上げた巨大な死骸。通称ニューネッシー。鮮明な写真が撮られ、組織も採取されたが本体は強い腐敗臭のため海洋に投棄された。

写真に写っている姿が、中生代に実在した首長竜のプレシオサウルスに似ていたため、センセーションを巻き起こした。東京水産大学を中心とする研究グループは、1978年8月にこの生物に関する調査報告書を発表した。その報告書では正体については断言していないが、個々の論説ではウバザメ説が有力とされていて、爬虫類説、新種の生物説などについては反証が加えられている。

チェッシー (Chessie)

アメリカのチェサピーク湾で頻繁に目撃されている巨大な生物。多数の目撃証言とビデオが存在する。目撃証言によると体長3m程度の生物で背中にコブがあり、ギザギザのある小さな突起が付いていて、頭はサッカーボールのようであると言う。ビデオに写っている生物は左右に身をくねらせて泳ぐ12mくらいの生物である。

ギャラリー

検証

目撃証言

いくつかの証言では「たてがみのような毛が生えていた」、「潮を吹いていた」、「上下に身をくねらせて泳いでいた」などと哺乳類的な特徴がうかがえる。シーサーペントの一般的なイメージは巨大な蛇状の爬虫類というものであるが、目撃証言では哺乳類的な特徴を示すものが多い。また、別のいくつかの証言では「ワニのような形であった」、「亀のような頭であった」などと爬虫類的な特徴がうかがえる。

フランスの理学博士ジャン・ジャック・バルロワは目撃証言を検証した結果、シーサーペントを次のように分類している。

- 1種以上の魚類

- かなり巨大なウナギ状の未知生物。大ウナギ、スーパーイールとも呼ぶ。1930年1月31日、デンマークの海洋調査船ダナ号は南大西洋で体長1.84mのレプトセファルス(ウナギなどの稚魚)を捕獲した。他にも巨大なレプトセファルスの捕獲例はいくつかあり、5cm程度のレプトセファルスが20倍も大きい1m程度の成魚になるウナギの例から、これらが20倍の成魚になればシーサーペントと呼べるほどの大きさになるとされた。しかし、すべてのレプトセファルスが20倍も大きくなるわけではなく、深海魚の一種トカゲギスの中には、レプトセファルスに似た形態のまま、ほぼ成体の20cm程度まで成長するものがおり、巨大レプトセファルスはこうしたウナギ以外の魚の誤認だとされる(レプトケファルス#巨大なレプトケファルスも参照のこと)。

- 1種以上の爬虫類

- モササウルス。横に身をくねらせて泳ぐのは爬虫類の特徴であり、ワニ状の生物の目撃証言からシーサーペントの1種はモササウルスまたはそれに類似した爬虫類であるとする。モササウルスは白亜紀に生息した巨大なワニ状の海棲爬虫類である。

- 5種の哺乳類

-

- スーパーカワウソ

- 昔鯨類に属する未知生物。北極海周辺に生息するとされる。

- 多びれ

- 昔鯨類に属する未知生物。ヴェトナム・マダガスカルなど熱帯の海に生息するとされる。「ムカデ」、「オオムカデクジラ」と呼ばれている未知生物がこれに当たるとされる。

- 多こぶ

- 昔鯨類または海牛類に属する未知生物。北アメリカの大西洋側に生息するという。

- ウミウマ

- アザラシなどが属する鰭脚類の未知生物。ウマのようなシーサーペントの正体はこれであるとされる(キャディの消失した死骸の残された資料はこの正体を示している可能性がある)。

- 長首

- 鰭脚類に即ずる未知生物。長い首をもったアシカのような未知生物が存在すると言う。

その他の研究者もさまざまにシーサーペントを分類している。ベルナール・ユーヴェルマンは上記の他に以下の候補を挙げている。

- 巨大なサメ - これは絶滅生物であるメガロドンを指しており、多くの目撃証言は確かにメガロドンを指しているように見える。ただし、一部でメガロドンの映像として駿河湾で撮影されたオンデンザメの映像が流出しているが、このオンデンザメは7mもの巨体であった。

- あらゆるカメの父 - 途方もなく巨大なカメ。

- 巨大オタマジャクシ - 黄色に黒い縞が入ったオタマジャクシ状の生物が存在する可能性があるという。

- 巨大な無脊椎動物

大型海棲生物の発見例

1976年に体長4m以上の未確認の魚類が捕獲されている。このサメの新種は後にメガマウスと命名され、現在でも世界で40体程度しか捕獲されていない。つまり、少なくとも体長4m程度の生物が誰にも気がつかれることなく存在していたのである。なお、メガマウスの生態は良くわかっていないが、現在のところ最大のものは5.44mであった。

2001年にはインド洋の深海で全長7mの新種のイカが発見されている(『サイエンス』)。

また、全長が6m程度になる比較的大型のアカボウクジラ科の鯨は未知の部分が多く、その仲間のオウギハクジラ属は近年2種の新種(こちらは3-4m程度)が記載され、その深海棲の生態から未発見の種が存在するとされる。また2002年に鹿児島に漂着したタイヘイヨウアカボウモドキは、その全貌が明らかになるまでは頭骨二個だけが知られる鯨であったが、調査の結果世界中で比較的多く生息している種類であった事が判明した。また、2010年の国立科学博物館の「大哺乳類展」で2008年に北海道で発見された全長6mのツチクジラ属の未知の種類の全身骨格が展示された(ツチクジラ属も参照)、この種は2019年に新種クロツチクジラへ分類された。

世間の評価

一般にはシーサーペントはあまり知られていないか、他の未確認動物同様に幽霊や宇宙人と同列に扱われ、『ムー』などのオカルト雑誌で特集されている。

本来はシーサーペントの研究は未確認の生物を科学的に追求するものであり、海外ではそれほど多くはないが未知生物学者として専門的にシーサーペントを研究している者もいる。

認知度が高いものはキャラクター化され、アニメなどと同列に扱われた例がある。たとえば、ニューネッシーが知れ渡ったときには漫画化され、ぬいぐるみが発売された。カナダでは20世紀初頭にキャディと呼ばれるシーサーペントがメディアにアイドル的な扱いを受けた。また、チェッシーはチェサピーク湾のマスコット的な存在となっている。

注釈

出典

脚注

参照文献

関連項目

- 和邇

- 海坊主